“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱……”一曲《松花江上》,如同一把时光钥匙,拉开了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式的序幕。歌声中,东北大地的富饶美丽与日本侵略者铁蹄下的满目疮痍交织浮现,那是一段不堪回首却又必须铭记的历史。

当80面抗战英模部队战旗在天安门广场迎风飘扬,当“杨靖宇支队”的旗帜在镜头中定格长达20秒,一种难以抑制的激动与感动涌上心头,泪水不自觉地模糊了双眼。作为在东北黑土地上长大的孩子,杨靖宇、赵尚志、赵一曼等抗日民族英雄的故事,早已如烙印般刻在心中,他们是一座座不朽的丰碑,见证着这片土地上14年艰苦卓绝、不屈不挠的抗争,那是中华民族坚韧精神力量的源泉。

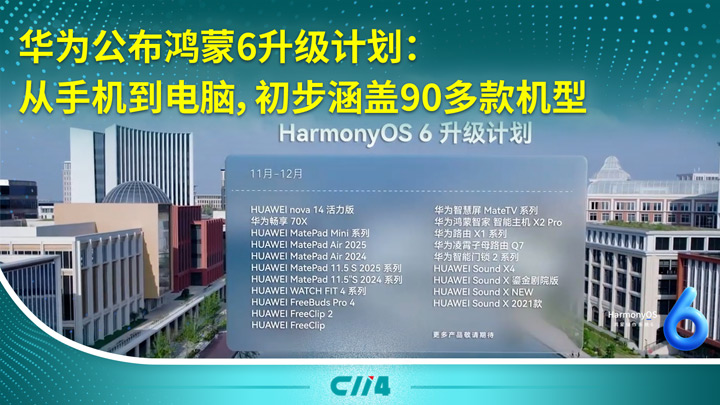

抗日民族英雄赵尚志纪念碑

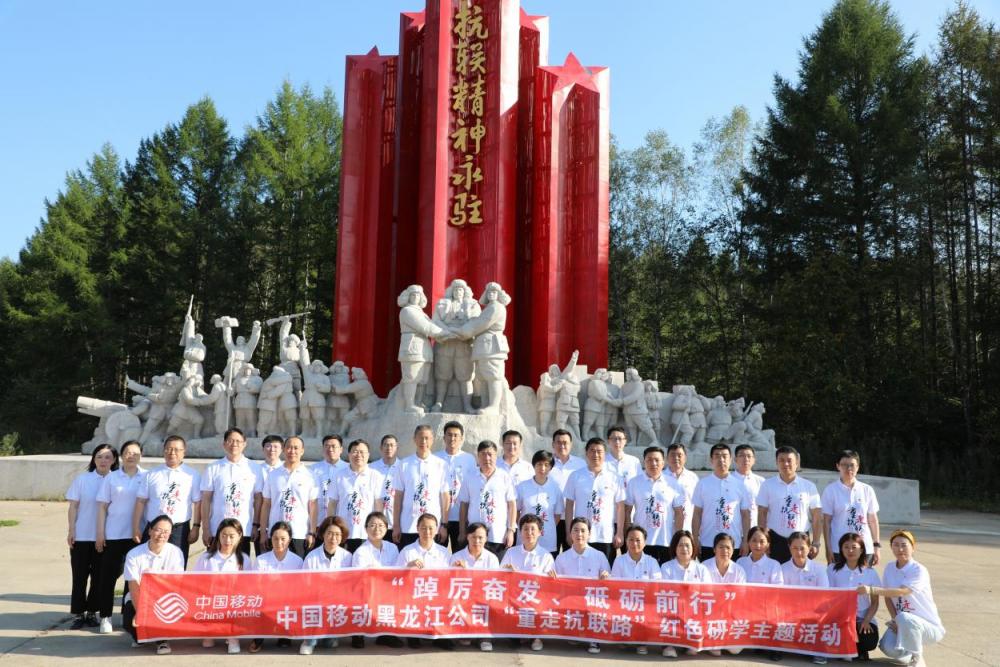

黑龙江移动组织开展“重走抗联路”红色研学活动

站在当下回望,历史如同一本厚重的老书,每一页都浸染着硝烟与热血,承载着一个民族不屈的脊梁。仿佛能听见80多年前东北雪原上的风雪呼啸,能听见抗联战士们踏过积雪的坚定脚步声,那是历史的回响,是我们不该忘记的故事,更是支撑我们一路走来的精神力量。作为一名宣传思想文化战线上的基层工作者,我深知了解历史不应是冰冷的文字堆砌,而应走进那些具体的人和场景,讲述好、宣传好抗战历史,是我们义不容辞的职责和使命。

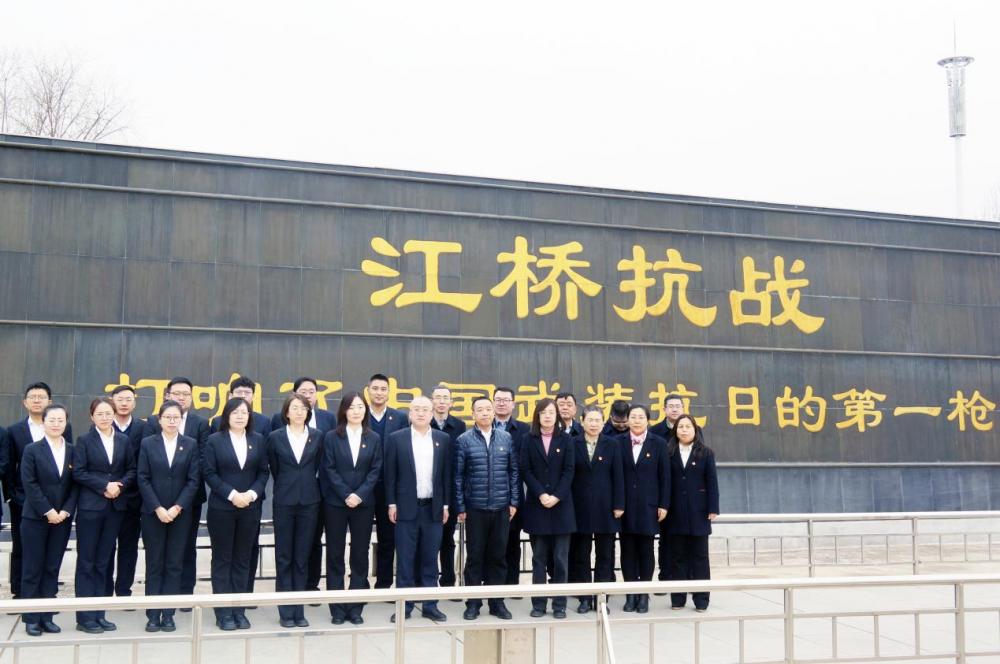

1931年九一八事变后,黑龙江首当其冲,日本侵略者的铁蹄肆意践踏。11月4日,齐齐哈尔哈戈尔江桥爆发江桥抗战,时任黑龙江省代主席兼军事总指挥马占山将军率部奋勇杀敌,以“宁死不屈、保家卫国”的信念,打响了中国军队有组织抗日的第一枪,如同一剂强心针,极大地鼓舞了全民抗战士气。此后,黑龙江各地的抗日义勇军、救国军等武装力量如星星之火,纷纷崛起,与日军展开了殊死搏斗。

黑龙江移动组织开展“重温抗战历史,厚植家国情怀”研学活动

1933年后,随着抗日形势的发展,中共满洲省委迁至哈尔滨,派出杨靖宇、赵尚志、周保中、冯仲云等大批优秀党员干部深入农村发动群众,创建了党直接领导的人民抗日武装。这些武装力量先后经历了反日游击队、人民革命军等阶段,最终改编为东北抗日联军。他们在东北各地建立起一系列抗日游击根据地,在黑龙江珠河(尚志)、汤原等地开展土地革命、建立政权,主动出击,破坏日军交通线、袭击据点,有力地配合了全国抗战,成为日军的心腹大患。

黑龙江移动党员干部深入尚志市烈士纪念馆、珠河抗日游击队纪念碑进行研学

日本关东军为了镇压东北抗日武装,切断民众与抗日力量的联系,野蛮实施“归屯并户”和“三光政策”,对抗联根据地进行疯狂“围剿”。在恶劣的斗争形势下,东北抗联部队被迫转移至深山密林中。零下40℃的极端环境中,他们缺衣少食,只能以草根、树皮、棉絮充饥,以山洞、密林为家,但即便如此,他们也从未向敌人屈服,始终坚持与日本侵略者展开艰苦卓绝的斗争。

为掩护大部队撤退,以冷云为首的8名抗联女战士在牡丹江支流乌苏浑河被日军包围,背水一战至弹尽粮绝,她们誓死不屈,集体挽臂沉江,以身殉国;杨靖宇将军在三道崴子孤身一人与敌人激战至最后一刻,身中数弹壮烈牺牲,他的胃里只有未消化的草根、树皮和棉絮,没有一粒粮食;赵尚志将军在指挥袭击鹤岗梧桐河伪警察分所的战斗中,被叛徒出卖,身负重伤被俘,面对敌人的审讯,他坚贞不屈,最终壮烈牺牲,日军竟将其头颅割下示众,遗体沉入松花江。

从这些英雄事迹中,我感受到了一股强大的精神力量。这是一种“忠贞报国、勇赴国难的爱国主义精神”,东北抗联将士以民族大义为重,放弃个人安危,在东北沦陷后孤悬敌后,坚持14年抗战,用生命践行了“宁教白山黑水尽化为赤血之区,不愿华胄子孙沦为倭寇之奴”的誓言;这是一种“不畏艰险、百折不挠的艰苦奋斗精神”,在极端恶劣的环境中,他们始终保持着顽强的意志和旺盛的生命力;这是一种“视死如归、宁折不弯的英雄气概”,无数将士面对敌人的严刑拷打和威逼利诱,始终坚贞不屈、大义凛然,直至壮烈牺牲,诠释了中华民族的骨气;这更是一种“坚定信念、始终如一的革命忠诚精神”,在与党中央联系困难、孤立无援的情况下,他们始终坚守共产主义信仰和抗日救国的初心,即便遭遇重重挫折,仍坚持抗战到底,彰显了对革命事业的绝对忠诚。

1940年末,为保留有生力量,主力部队退入苏联境内进行政治、军事整训,留守部队则继续在黑龙江地区坚持斗争。1945年8月,苏联对日宣战,东北抗日联军配合苏军反攻东北,为夺取抗日战争的最后胜利作出了重要贡献。东北抗联在极端困难的条件下,牵制了数十万日伪军,延缓了日军全面侵华的步伐,为全国抗战争取了宝贵时间,与苏联远东战场形成呼应,为世界反法西斯战争的胜利作出了不可磨灭的贡献。

习近平总书记深刻指出:“历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。”黑龙江这片黑土地上14年的艰苦斗争,是中国人民抗日战争的重要组成部分。黑龙江作为全国持续抗战时间最长、斗争最为惨烈的地区之一,无数英烈在这里抛头颅、洒热血,用生命谱写出一曲曲壮丽激昂的英雄战歌。14年孤悬敌后的坚守诠释了“忠诚于党、勇赴国难、血战到底”的铮铮誓言,这种精神在今天依然具有穿透时空的力量。在国际文化博弈加剧的当下,这个没有硝烟的战场更需要以抗联精神为利刃,划破思想迷雾。正如抗联将士当年在日军“思想肃正”中坚守信仰,今天我们更要在文化战场上构筑精神长城。

黑龙江移动积极巩固深化红色文化传承工作,落实红色文化数字资源“云集”行动,先后拍摄制作了《东北烈士纪念馆》《齐齐哈尔西满革命烈士陵园》《牡丹江市博物馆烈士纪念馆》《东北抗日联军第六军密营遗址》《伊春抗日斗争史实展厅》等34个红色教育基地的宣讲视频,为讲述好、宣传好东北抗日联军在黑龙江地区的英雄故事,传承好东北抗联精神贡献移动力量。先后与71家红色教育基地开展共建,组织员工参观红色教育基地4385人次/年。结合红色教育+信息化展示,以“初心同铸红色文化、使命共聚爱国力量”为主线,在哈尔滨、牡丹江、佳木斯、大庆、鸡西、伊春等地规划设计6条红色精品教育路线,用红色文化凝聚人心力量。

硝烟已散,基因不改;山河焕新,精神永存。站在新的历史起点上,抗联精神指引着我们在数字化浪潮中勇立潮头。从阅兵场到通信线,从林海雪原到数字高地,抗联精神始终是激励我们奋勇前行的动力源泉。作为新时代的通信人,我们将以战旗为指引,在网络强国建设中锻造通信铁军,让抗联精神在数字龙江建设中绽放新的时代光芒。当我们的基站如钢铁战旗般矗立在松花江畔,当数字红利如春雨般滋润黑土地,这便是对革命先烈最好的告慰,也是我们新时代通信人肩负的历史使命。