近日SpaceX成功执行了星舰的第十次综合飞行测试(IFT-10),两级按计划进行了海上溅落,实现了全部试验目标,验证了二代星舰有效载荷部署能力、猛禽发动机在轨重启能力等。

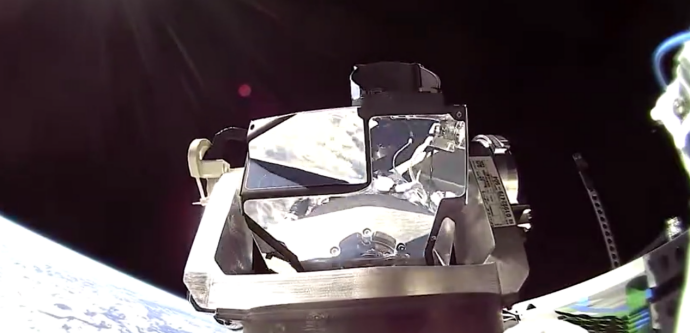

就在此前一天的官方直播中,SpaceX首次揭秘了“星链”卫星工厂,直观展示了支撑庞大星座快速部署的自动化生产线与核心技术,其中,“星链”卫星上搭载的第五代激光通信终端尤为引人注目。

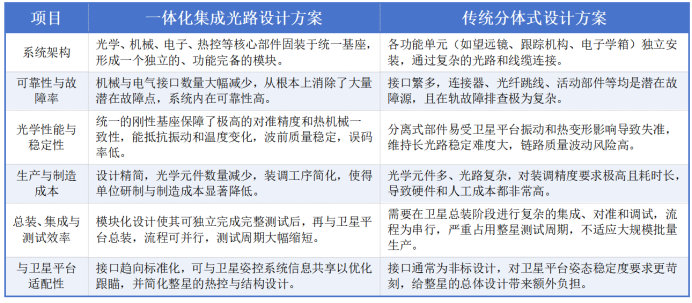

该终端采用的是一体化集成光路设计,核心是将光学望远镜、经纬仪转台、快速反射镜及后端的收发电子学单元等,高度集成于一个紧凑、独立的标准化模块中。这一技术路径是SpaceX能够实现大规模、低成本、快速迭代制造的关键,为星座的整体部署策略提供了坚实基础。

截止目前,“星链”星座在轨运行并搭载激光通信功能的卫星已超过8000颗,构建起一个覆盖全球的高速星间骨干网络。新一代“星链”卫星普遍装备3至4个激光通信终端,理论上可构建超过16000条并发链路,单链路速率稳定在100至200Gbps。

量产与验证之差:国内产业转型的现实挑战

尽管技术路线的优越性已得到验证,但“星链”的批量化在轨应用与国内尚处低轨验证阶段的现状形成了鲜明对比,这背后是国内产业在转型过程中面临的多重现实挑战。

过去的航天任务多为“实验室”模式,激光通信载荷作为高精尖的单点技术验证,不计成本、生产周期长且高度定制化。然而,面对未来数千乃至上万颗卫星的组网需求,这种模式已难以为继。如何将精密复杂的光机电系统,从需要精雕琢磨的“工艺品”转变为可快速复制、质量均一且成本可控的“工业品”,成为摆在国内企业面前一道严峻且必须跨越的课题。

这一深刻的范式转型挑战,具体体现在产业化进程的多个层面。首先,源于“实验室”模式下的路径探索惯性,国内在产品构型与标准化上存在不足。早期多种技术构型并行,导致产业力量难以凝聚统一的量产标准。缺乏统一标准与大型牵引项目,又直接导致了产业化与规模化的差距。

其次,产业规模的滞后也带来了技术成熟度与制造经验的梯度差异。多数国外商用终端已形成覆盖数Gbps到百Gbps的完整产品线,而国内直到近期才在高速率验证上取得突破。更重要的是,激光终端的批量化生产,对高可靠性的光学装配、低缺陷率的量产装调、航天级元器件的辐照与寿命验证等提出了极高要求,这些都需要通过大规模生产与海量在轨数据来迭代和完善。

最后,欧美厂商已通过批量交付获得了宝贵的供应链管理与产线节拍经验,从而有效降低单位成本。而国内企业则因订单规模有限,难以摊薄研发与产线建设的巨额投入,这也是国内产业生态仍在追赶的一环。

极光星通的破局之路:从异曲同工到精益求精

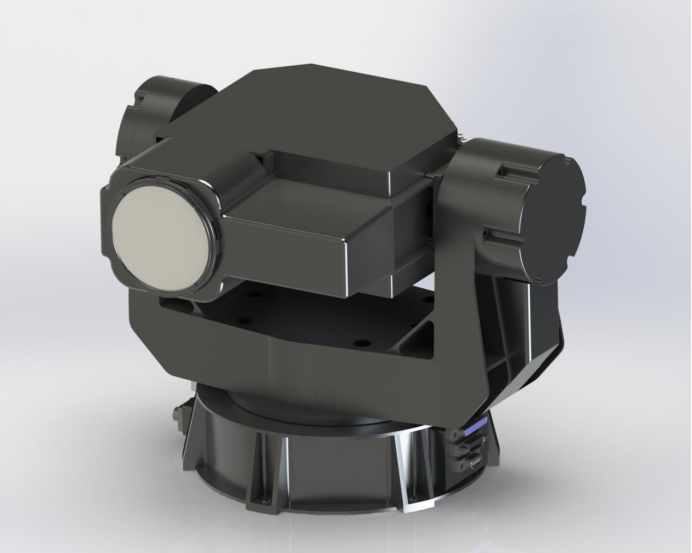

面对上述从“实验室”到“工业化”转型的系统性挑战,以极光星通为代表的国内企业,正努力闯出一条破局之路。在激光通信系统的技术路径的选择上,极光星通与“星链”可谓异曲同工,同样坚决地采纳了一体化集成的系统设计,旨在从根本上解决批量化生产与成本控制的矛盾。将激光通信终端作为一个完整、独立的产品来设计和制造,通过模块化压缩总装集成周期,通过减少内部接口提升内在可靠性,最终实现全生命周期成本的有效控制。

极光星通的研发路径确立了“舱内+舱外”分离式布局,这是一种兼顾可靠性与性能的精妙设计。它将需要频繁转动、直接对空的光学头置于舱外,以确保最大的视场和灵活性;同时将核心的综合处理机与光放大器等高价值电子学单元,置于环境稳定且受屏蔽保护的舱内,从而最大化提升系统寿命与可靠性。在此基础上,对舱外光学头内部实现了极致的集成化。通过将所有精密光学部件固装于一个统一的高稳定性基座,不仅大幅提升了系统抵抗发射振动与在轨热变形的能力,更重要的是,这种高度模块化的设计从根本上简化了生产与测试流程,为后续的批量化生产和成本控制铺平了道路。

这种“在追赶中超越”的战略,并非纸上谈兵,而是通过一系列严苛的在轨实测得到了全面验证。服务于蓝塔智能项目的第二代激光通信端机产品,取得了多项全球领先的关键在轨数据:包括实现了高达400Gbps的在轨通信速率;在1150公里距离下,成功维持了超过116小时的连续无中断通信等。这一系列硬核在轨数据,构成了完整的工程化验证闭环,不仅证明了其产品的峰值性能,更对其可靠性、稳定性、环境适应性等工程化关键指标进行了全面确证。

一体化集成光路设计:化解产业三大难题

极光星通一体化集成光路通信终端不仅在系统工程层面有综合性优势,能够精准且系统性地应对产业面临的三大核心难题。这种优势远超元器件降级、冗余剔除等简单设计带来的成本削减,而是贯穿设计、制造、测试、在轨运行全生命周期的系统性降本增效。

解决卫星组网宽带联接问题。传统分体式方案因接口繁多、光路复杂,在严酷的太空环境中易出现对准失效和信号损耗等问题。一体化设计通过将光学天线、跟踪机构及后端电子学等核心部件固装于统一的高刚性基座上,从结构上根除了大量的机械与电气故障点,显著降低了光纤插入损耗。这种高度集成的设计确保了卓越的热机械一致性与波前稳定性,使其能够在发射振动和在轨温度剧变下依然保持精密的光轴对准,最终转化为极光星通所验证的百Gbps级速率和超百小时连续通信等长时间、低误码率的稳定链路性能。

解决批量发射卫星平台构型快速适配问题。一体化终端通过与卫星平台的高度协同与工程适配性来解决这一难题,作为标准化部件与卫星平台深度融合。标准化的电源、数据和结构接口简化了卫星的总体设计与集成复杂度。同时,它能够与卫星的姿态控制系统共享精确的姿态信息,从而简化自身的捕获与跟踪算法,提升建链速度与跟踪精度。此外,集中的热管理通道减轻了整星的热控负担,而其紧凑坚固的结构也降低了与平台的力学耦合约束。这些特性共同展现出极强的工程普适性和系统级协同优势,使其能快速适配不同厂商、不同批次的卫星平台。

解决激光通信终端批量化生产制造问题。该方案从根本上回应了产业化的核心诉求,即全生命周期的工程经济性与量产效率。对于大规模星座部署而言,成本与生产速度至关重要。一体化系统通过精简设计,减少了约30%~40%的光学元件数量和相应的精密装调工序,直接降低了单终端的硬件与制造成本。更重要的是,这种模块化的特性允许终端在出厂前作为独立单元完成完整的环境测试,这使得终端生产与卫星总装可以并行进行,极大地缩短了总装、集成与测试周期。让快速、低成本的批量化生产提供了可能,是实现巨型星座商业闭环的关键工程基础。

一体化集成光路设计在光学性能、系统可靠性、可制造性及工程可扩展性上的综合优势,成了推动激光通信从试验样机向星座级量产部署的核心技术路线。极光星通的研发与实测过程,为国内产业如何解决实际工程问题提供了宝贵的、经过实践检验的成功范例。

殊途同归的设计理念:奠定卫星互联网未来格局

从SpaceX的规模化实践,到极光星通的性能引领,再到全球范围内索尼、Mynaric等众多企业的共同选择,一体化集成光路设计已毫无疑问地成为行业共识。

全球主要参与者在设计方案上的高度趋同,是物理定律、工程约束和商业逻辑共同作用下的必然结果。技术先行者们正共同遵循着“一体化+标准化+商业化”的发展路线:“一体化”是实现高性能、低成本、高可靠性的技术内核;“标准化”是构建开放产业生态的前提;“商业化”则是驱动技术持续迭代的最终目标。这一路线图清晰地预示,基于一体化设计的激光通信终端,将是构建下一代空间信息网络的基石,技术成熟度和产业化进程将直接决定未来卫星互联网的构建方式和能力上限。