C114讯 10月20日消息(苡臻)近日,有媒体报道称,素有“中国星链”之称的上海垣信正进行新一轮融资,规模锁定50亿至60亿元,投前估值已达400多亿元。这是继2024年2月完成67亿元A轮融资后,上海垣信再启大规模资本补血。

在笔者看来,作为商业航天产业链的最顶端,上海垣信高频融资的背后,既是抢占全球卫星轨道与频谱资源的迫切需求,也是企业在发射瓶颈、盈利压力下,把握商业航天战略窗口期的必然选择。

融资历程:400亿估值背后的资本布局

上海垣信的估值攀升并非偶然,从成立至今的三轮融资轨迹中,可清晰看到“国资托底+产业赋能”的资本逻辑。

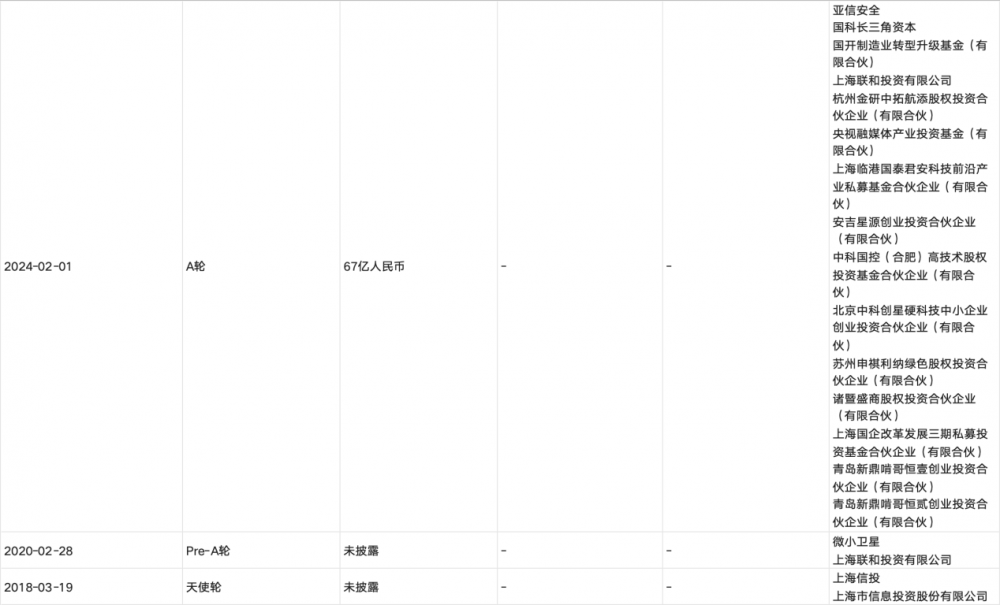

据天眼查数据,上海垣信自成立以来已完成三轮关键融资。2018年3月天使轮获上海信投注资,2020年2月Pre-A轮引入上海联和投资与上海微小卫星工程中心,前者为上海国资核心投资平台,后者则是我国微小卫星及相关技术领域的总体单位之一。

2024年2月的A轮融资更是创下国内商业卫星领域单轮融资规模纪录,完成67亿元融资。14家投资方中,国开制造业转型升级基金(规模501亿元)作为领投方,叠加13家产业与财务投资者,直接推动企业进入卫星组网发射的关键阶段。

从股权结构看,上海垣信的“地方国资”底色与产业协同属性显著。一方面,上海国资持续赋能:创始股东上海联和投资、天使轮投资方上海信投的实控方均为上海市国资委;A轮融资中,上海联和投资、国盛资本、上汽恒旭资本、央视融媒体基金、国泰君安创投5家投资方具备上海国资背景,形成“资金+资源”双重支撑。另一方面,产业龙头提供技术与订单:上海微小卫星工程中心持股3.2139%,直接参与卫星研发;亚信安全持股0.3973%,已拿下垣信的订单,为其提供全组网周期的网络安全服务,形成“投资+业务”绑定模式。

为何再融50亿?三重压力下的必然选择

在A轮67亿融资仅过去一年半后,上海垣信再次启动大额融资,并非资本过热,而是三重现实压力下的必然选择:发射曾面临停滞、国际规则时限逼近、盈利周期漫长,每一项都关乎星座项目的生死。

此前,上海垣信的“千帆星座”曾遭遇发射节奏断裂的危机。据其2025年发射服务项目招标公告,全年计划发射162颗卫星,截至目前仅完成108颗(6次发射,每次18颗)。值得注意的是,自2025年3月12日第五批发射后,项目曾停滞七个多月,直至10月17日15时08分,第六批组网卫星在太原卫星发射中心由长征六号甲运载火箭以“一箭18星”方式成功发射。

发射曾遇阻的核心原因是“无箭可用”,招标屡陷困境:2月两轮招标计划采购9次“一箭18星”,要求火箭具备800公里近极轨道不小于4.5吨的运载能力,且有成功飞行纪录,但因“供应商报名数量不足三家”而宣告失败;7月拆分招标为“一箭10星”(包一)与“一箭18星”(包二),包一仍流标,包二(允许年底前完成首飞的新型号参与)仅蓝箭航天、天兵科技、中科宇航各拿下1次发射服务,且交付周期延至2026年3月。

不过好消息是,民营火箭企业正加速产能迭代,发射场也在积极推进建设。例如,9月18日,星际荣耀宣布完成D+轮融资首批资金7亿元交割,支持双曲线三号可重复使用运载火箭的研发。9月28日,星河动力宣布完成D轮融资,融资总额共计24亿元,加快其“智神星”系列可重复使用液体运载火箭、“谷神星二号”中型固体运载火箭研制及相关生产、测试、发射能力建设。10月,天兵科技宣布完成近25亿元人民币Pre-D轮和D轮新增融资,主要用于火箭及发动机批产备产备料、新一代发动机与火箭研制,其已在9月完成了天龙三号全系统海上试车,刷新了国内商业航天液体火箭发动机推力纪录。此外,海南商业航天发射场二期项目于2025年1月开工,目前正在进行三号、四号发射工位导流槽开挖及加注库区土建配套施工,该项目建成后将进一步提升海南商业航天发射能力。

业内预计,2026年发射瓶颈将显著缓解,但上海垣信需提前备足资金,才能抓住后续的密集发射窗口。

与此同时,更紧迫的压力来自国际电信联盟(ITU)对非地球同步轨道(NGSO)卫星星座的部署节点要求:需在7年内完成首次发射,并确保卫星在轨运行至少90天以验证功能,且满足“2年内发射10%,5年内发射50%,7年内完成全部卫星部署”的分阶段目标。具体到“千帆星座”,2023年8月,上海垣信为“千帆星座”提交ITU申请,根据规则,其需在2032年前完成1500颗卫星部署,2038年前完成1.5万颗全部组网。

这背后是巨额的发射与卫星制造成本,让上海垣信的这轮大规模融资带有“抢时间”的紧迫性。

盈利难题则是所有卫星互联网企业的共同挑战。即便像 SpaceX 的“星链”计划,也难以逃脱卫星互联网“烧钱”属性的束缚。目前,星链在轨卫星数量超8000颗,全球互联网用户数量突破700万,但也面临经营压力。据摩根斯坦利分析,至2040年,预计“星链”全球注册用户有望达到2.92亿人,市场占有率将达80%,单用户月均收入21美元,年度营收将超700亿美元。但系统总建设成本将达2600亿美元,且业务需承受10年负现金流,预计2030年才有望“由负转正”。

上海垣信面临同样压力:“千帆星座”短期难以形成大规模商用能力,而海外市场拓展、终端设备普及等盈利关键环节仍需时间培育。在此之前,只有通过融资覆盖卫星研发、发射、地面站建设等成本,才能避免项目停滞。

资本竞逐:谁会入局这一“优质标的”?

尽管面临多重挑战,上海垣信仍是资本眼中的“优质标的”。据中信证券预测,我国卫星互联网产业有望迎来万亿元市场规模。值得注意的是,前文提到的民营火箭企业的融资热度也侧面印证了赛道吸引力,资本对商业航天的信心持续提升,这也为上海垣信的融资提供了良好环境。

上海垣信作为国内商业卫星星座的头部企业,具备稀缺性,从业务互补与资本逻辑看,三类投资者最有可能入局。

从供应链视角看,与上海垣信有业务往来的企业最具入局动力,核心逻辑是通过投资锁定长期订单。有消息称,通宇通讯已投资1亿元入股,并获得卫星天线等零部件订单,预计未来几年将拿到20-30亿元订单;广州海格通信正加速卫星通信芯片研发,计划2026年量产,若入股可进一步绑定芯片供应。此外,火箭发射、卫星整机制备、载荷研发、地面设备等卫星互联网产业链环节的企业也可能跟进投资,形成“供应链协同+资本收益”的双重回报。

对于电信运营商而言,投资上海垣信或是补全“空天地一体化”网络的关键一步。中国移动、中国电信、中国联通正积极布局卫星通信以补全地面网络覆盖短板。同时,运营商的用户基础与渠道优势,也能加速卫星互联网的商用落地,形成“互补”双赢局面。

财务投资者层面,各类产业基金将成为主力。参考 A 轮融资中的国开制造业基金,国家级、地方级产业基金可能持续跟进,这类基金既符合国家战略导向,也看重卫星互联网赛道的长期增长潜力;此外,险资、PE 等机构也可能入局,地方国资背景与行业稀缺性,能为其提供相对稳定的投资回报预期。

结语:这是一场关乎太空话语权的“持久战”

上海垣信的第二轮大规模融资,看似是企业的一次资本操作,实则是中国争夺全球卫星互联网话语权的关键一步。从ITU规则下的资源卡位,到发射瓶颈的突破,再到盈利模式的探索,每一个环节都需要资本与技术的双重支撑。

随着2026年民营火箭产能释放与海南发射场的扩建,上海垣信的发射节奏有望加快;而新一轮融资的落地,将为其注入持续作战的“弹药”。这场太空赛道的竞争,没有捷径可走,但每一步进展,都在推动中国商业航天从从被动跟随转向主动参与全球竞争,慢慢建立起自身的行业话语权。