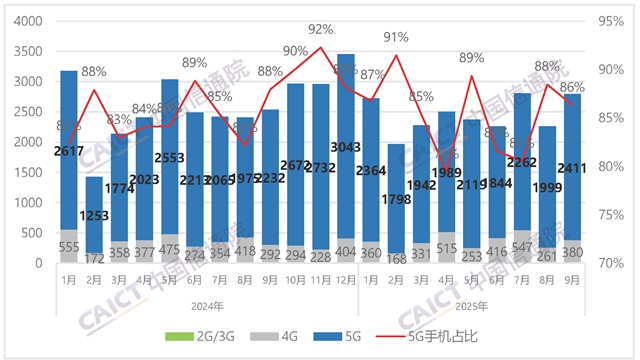

当前,移动智能手机的功能越来越强大、价格不断走低,移动上网应用出现创新热潮,手机已成为我国网民的第一大上网终端。可以相信,随着 “云计算”与“物联网”的发展和完善,我国更多的经济活动正在加速步入移动互联网时代。

但是,伴随着移动互联网的快速发展,一些不法分子利用网络发布大量的非法信息,甚至进行违法犯罪活动。对此,工信部和国家相关部门提出推行实施手机和网络实名制,三大基础电信运营商也相继出台了实施手机实名制的具体办法。

最近,笔者专门对手机诈骗进行了调查,结果发现:我国目前大多数的手机犯罪几乎使用的都是非实名的预付费手机。因此,笔者建议国家应当通过立法建立手机和网络实名的法律制度,这不仅可以有效遏制手机或网络上的违法、诈骗、色情等有害信息的传播,而且也将为公安机关侦破刑事、治安案件甚至抓捕犯罪嫌疑人提供线索。

目前,推行实名制,特别是推行手机的实名制,最引人关注的就是个人信息保护问题。大多数用户担心,一旦实行了实名制,会面临自己的名字、年龄、身份证号码、家庭住址等信息被泄露的危险。据中国青年报社会调查中心的一项调查显示,88.8%的人表示自己有因个人信息泄露而遭遇困扰的经历。

我国目前没有专门的隐私权保护或个人信息保护方面的法律,虽然我国的宪法、民法通则、合同法、电信条例等法律法规均涉及个人信息的保护,但是在当今的移动互联网时代,这些条款对用户个人信息的保护已显得苍白无力,特别是缺乏系统性,且保护范围过于狭窄,尤其是缺乏统一的主管机构,不具有可操作性。尽管我国于2009年2月28日通过的《刑法修正案(七)》增加了对个人信息保护的条款,特别是将主体的范围定在了国家机关、金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员,尤其可取之处是将国家机关之名列入,在一定程度上缓解了民众对个人信息保护的立法需求,对遏制现实中严重侵犯个人信息的不法行为也产生了一定的效果。然而,采用刑法的重刑主义模式来保护个人信息,绝非上策,这样做并不能一劳永逸地从体制和程序上解决对公民个人信息的保护问题,必须尽快出台专门针对个人信息进行保护的法律,详细界定个人信息的概念和保护范围,监管机构的责任与范围、执法限度、执法要求、侵犯个人信息的法律责任、制裁标准和罚则,以及主管机构与其他组织的权力边界等,要从民事、行政、刑事、社会四维度出发,立体地保护公民的个人信息。

还应值得关注的是,目前手机和网络实名制的实施尚缺乏法律依据,且在一定程度上存在法律障碍。比如手机实名制是运营商要求对用户的有效身份证件进行登记的行为,但是根据《中华人民共和国居民身份证法》第14条的规定,有下列情形之一的,公民才应当出示居民身份证证明身份:(一)常住户口登记项目变更;(二)兵役登记;(三)婚姻登记、收养登记;(四)申请办理出境手续;(五)法律、行政法规规定需要用居民身份证证明身份的其他情形。按照以上的规定,居民除了在上述五种法定情形之外,是没有义务出示身份证的。

因此,国家必须通过立法来推行手机和网络实名制的实施。笔者建议,由工信部牵头,联合公安部和其他部委参照国务院制定的《个人存款账户实名制规定》,通过规章的形式制定一部《手机和互联网实名制管理办法》。不过应当特别指出,在国家尚未出台《个人信息保护法》的前提下,在制定手机和网络实名制度的同时,必须制定相关个人信息保护的内容或配套规定,在要求公民手机和网络实名制的条件下,强化对个人信息的保护,否则在实名制实施的过程中个人信息将处于难以掌控的环境之下。