近年来,全球人工智能飞速发展,推动人类社会从“信息时代”加速迈向“智能时代”光计算作为后摩尔时代的新型计算范式,具有大带宽、低能耗、抗干扰、高并行等特点,在处理人工智能、信号处理等任务方面具有独特优势,有望突破传统电子计算的效能瓶颈,成为未来算力网络的新型智能算力底座,支撑AI+时代大模型的高效训推和创新应用。

光计算的发展背景

(一)政策背景

国家高度重视光计算的研究和布局,将光计算作为我国重大科技发展方向予以重点支持。多个部委相继出台一系列重要政策,支持光计算芯片、光神经网络、硅基光电子等核心技术的研发,《“十四五”国家信息化规划》明确提出,要加强在集成电路、硅基光电子等关键前沿领域的战略研究与布局。“十四五”重点专项申报指南中,将信息光子技术、光电混合AI加速计算芯片等纳入重要内容。

(二)技术背景

人工智能技术的深度应用与模型规模的持续扩张,推动智能算力需求进入爆发式增长阶段,传统电子计算芯片面临摩尔定律放缓和高端制程“卡脖子”的双重挑战,传统电子芯片能耗问题日益严峻,不利于数据中心可持续发展和双碳目标实现。

(三)产业情况

以美国为主的海外光计算企业依托顶尖科研院校技术积淀与资本密集投入,加速光计算产业化探索,如lightmatter,luminous computing等。受益于政策大力扶持以及本土化替代的广阔潜力,国内光计算产业迎来新一轮快速增长,如曦智科技、光本位等。我国高校及科研院所在光计算技术探索方面百花齐放,成为支撑光计算技术创新和产业发展的重要力量。

光计算定义和关键技术

(一)光计算的定义及分类

光计算技术是指利用光子作为信息载体,基于光的调制、干涉、衍射、传播等物理特性,通过必要的光学操作实现信息处理的新型计算技术。按照计算原理的不同,光计算可以分为光量子计算和光经典计算。

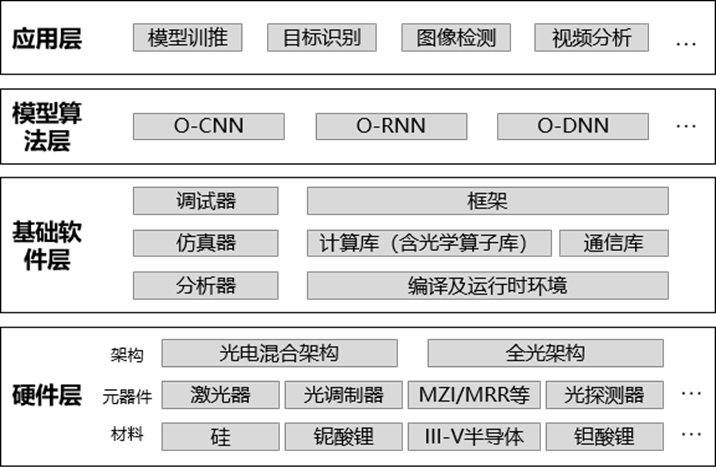

(二)光计算总体技术架构

图1光计算总体技术架构

光计算技术架构包括硬件层、基础软件层、模型算法层和应用层,整体架构和内容仍在持续完善过程中。

(三)光计算的核心技术路线

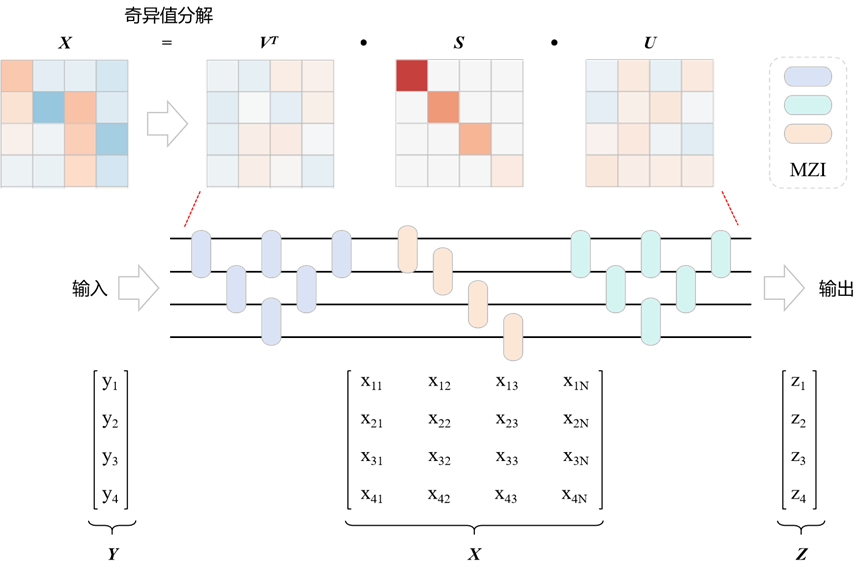

1.基于MZI阵列的矩阵向量乘法:MZI具有两个输入端口、两个输出端口,其传输矩阵可以表示为一个2×2酉矩阵。因此,高阶矩阵运算可以通过二阶MZI阵列实现。MZI阵列常用的拓扑级联方式有2种:三角阵列和矩阵阵列。

图24x4三角型MZI阵列示意图

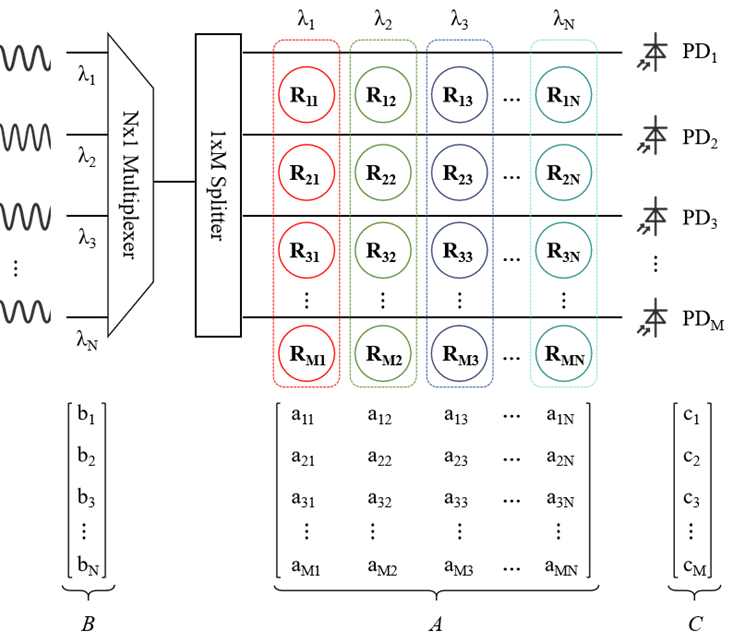

2.基于MRR阵列的矩阵向量乘法:将数学上的矩阵与微环阵列进行同构映射,依赖于波分复用(Wavelength Division Multiplexing, WDM)技术,输入向量中的每个元素对应于一个具有特定频率或波长的输入光,然后通过M×N规模的光学权重矩阵阵列对其进行不同的幅度调节,从而实现对输入信号的加权。

图3MRR阵列示意图

3.基于PCM的矩阵向量乘法:PCM 通过电或光激发在其晶态和非晶态之间实现可逆的快速切换,进而改变光路的传导特性,实现光信号的调制与存储,可以用来编码信息,执行类似神经元激发和突触权重调整的操作。

4.亚波长衍射结构的矩阵向量乘法:由多个级联的网格化衍射层构成。经过有效训练之后,输入光场中的信息经由自由空间传播以及衍射层多次调制之后,将模型结果以光场的形式输出。

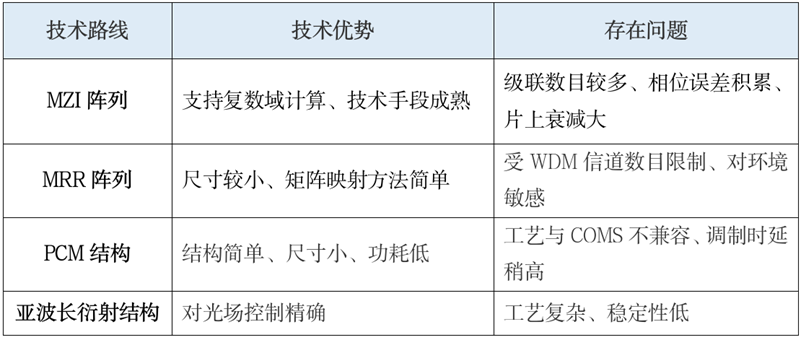

5.技术路线对比:

图4各技术路线对比图

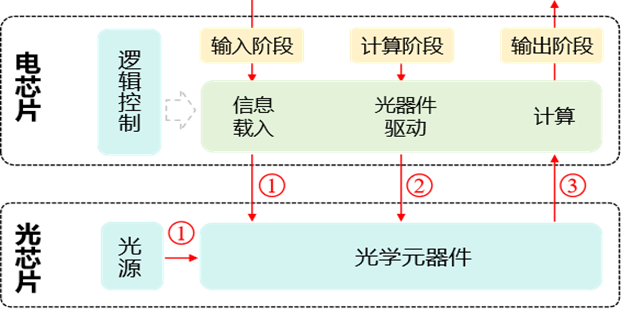

(四)光计算系统架构

在光电混合架构中,计算任务被拆分为线性与非线性两部分,分别由光芯片与电芯片协同完成。其计算流程具体如下:

图5 计算流程图

光计算面临的挑战及建议

(一)材料与器件:光波导传输损耗仍需进一步降低,核心器件精确度仍需提高。建议加大对新型材料的研究投入,利用其固有特性将波导损耗降低,增强非线性效应,开发新型调制器、光源等核心器件,提升整体性能;建立器件长期稳定性测试平台,模拟多种复杂工况,积累数据以优化器件结构与材料选型。

(二)集成与封装:单片集成难度较高,片上信号存在串扰,封装技术标准及芯片接口标准不统一。建议深化集成工艺创新,大力发展CPO技术,缩短光芯片与电子控制芯片互联路径;加速制定统一标准,明确接口规范、性能指标、测试方法等全流程封装标准。

(三)光电混合系统:当前线性矩阵运算精度与规模存在局限性。光电转换效率有待提升。建议加快通用光计算架构及光电协同算法的研究,减少光电转换环节,提升光电转换效率,提升整体计算效率。

(四)软硬件协同:光计算设计工具有待完善,模型算法优化程度不足,软件补偿机制仍需优化。建议加快推动光计算基础软件的研发,整合光计算EDA设计工具、编译器、算法库等资源,优化光计算算法及补偿机制,打造光计算开源软件平台,吸引全球开发者贡献代码,加速软件工具链完善。

业界创新实践进展

(一)曦智科技:曦智科技致力于光计算技术的研发与应用,其核心方向是开发与标准CMOS工艺兼容的集成光子芯片,以实现通用、高效的光学线性计算加速。已成功推出两代标志性产品:PACE光计算处理器(成果于2025年发表于《Nature》主刊)及天枢计算板卡。

(二)光本位科技:自主研发基于相变材料的光子存内计算芯片和光电融合计算卡,采用硅光+相变材料的异质集成和Crossbar光子矩阵计算结构的技术路线。2024年6月,光本位科技完成全球首颗128*128矩阵规模光计算芯片流片,实现单卡千TOPS算力与数倍能效比提升,革命性降低用户算力部署成本和使用成本。

(三)清华大学:戴琼海院士、方璐教授团队首创了分布式广度光计算架构,并成功研制出大规模干涉-衍射异构集成芯片太极,后再度首创全前向智能光计算训练架构,并成功研制出“太极-Ⅱ”光芯片。

(四)中国科学院上海光机所:团队研发出超高并行光计算芯片“流星一号”,其单芯片并行度突破100路,理论峰值算力超过2560 TOPS,功耗比大于3.2 TOPS/W,较传统单波长光计算提升两个数量级。

(五)Lightmatter:美国Lightmatter公司研发出集成光计算芯片“Envise”,其采用光子计算核心实现高能效矩阵运算,理论峰值算力达25 TOPS,功耗比超过5 TOPS/W,较传统电子计算芯片提升一个数量级。

展望与呼吁

中国移动作为发展新质生产力的先行者、排头兵,将充分发挥中央企业科技创新主体作用和产业引领带动作用。面向未来,中国移动希望与各界合作伙伴通力合作,围绕技术、产业、生态三个方面开展工作,打通光计算从研发到应用的各环节链条,推动产业生态发展壮大。

共同攻关光计算关键技术,明确技术路线,提升光计算的计算精度与稳定性,强化光电芯片协同能力,打造我国智算中心新型智能光计算底座,以技术创新推动新质生产力高质量发展。

共同推动光计算产业成熟。凝聚产业共识,成立面向新型智算的光计算联合实验室,探索面向AI模型训练和推理的试验示范,协同推动产业链发展状态。

共同推动光计算生态繁荣。通过以用促研、研投结合等多种方式和手段,探索面向智算场景的光计算典型应用场景,以边端推理应用为锚点,逐步拓展至大模型训练,实现技术价值向产业价值的转化。

白皮书全文下载链接:https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2qidEUSKHPg4p,提取码:r5zr。