近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院詹明生、许鹏团队在中性原子量子计算领域取得重要进展。该团队创新性提出并在实验上演示了一种基于光纤阵列的原子量子计算新架构,成功解决了中性原子体系中寻址操控同时兼具高并行、高速率、高稳定性的挑战,相关成果以“A fiber array architecture for atom quantum computing”为题发表在国际学术期刊《Nature Communications》上。

导语

量子计算被认为是下一代信息革命的关键技术。中性单原子阵列因为可扩展、高保真门操作、相干时间长、连接可重构,被普遍视为最有希望迈向大规模、容错量子计算的平台之一。可是,要想真正“编程”这些原子,首先要精准点名每一个量子比特——这叫寻址。寻址做得好不好,直接影响整台量子计算机的速度与稳定性。

现状与难点

现有的主流做法大致有两类:

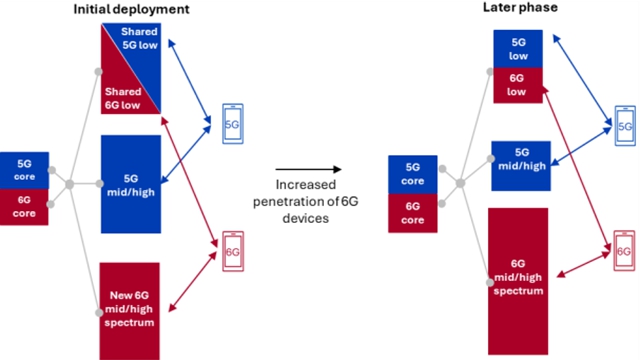

·“原子找激光”:把原子在不同功能区之间“穿梭”来实现操作。优点是连接灵活、并行度高;缺点是移动会带来空档时间与加热,复杂运算易被拖慢。

·“激光找原子”:用声光器件(AOD)快速转动强聚焦光束,轮流照射不同原子。优点是速度快;但要同时操作许多原子就吃力,而且长期精准对准不容易。

简单说,一个偏向“并行与灵活”,一个偏向“切换速度”,很难两全。

我们的新办法:每个比特都有“独立光通道”

研究团队提出并实验证明了一种基于光纤阵列的原子量子计算新架构:

·一比特一通道:给每个量子比特配一条独立光纤控制通道;

·两束光同路:负责“抓住原子”的囚禁光,和负责“操作原子”的寻址光,走同一条光路并聚焦到同一点;

·天然对准、互不打扰:等于给每个原子配备上了自己的“专属通道”,对准关系天然成立,彼此之间不抢道。

这意味着:可以同时对很多比特下达不同指令(高并行),无需排队等待(几乎零闲置),而且长期运行更稳定。

关键实验进展

在原型系统中,团队在光纤阵列形成的光阱里稳定囚禁了 10 个单原子,并且首次在二维原子阵列中展示了高保真的“任意单比特门”并行操控;同时清晰观测到两原子的里德堡阻塞效应——这是实现高保真两比特门的关键物理基础。更重要的是,这个架构可以通过复制通道来扩大规模,并且兼容集成光子芯片,为迈向大规模中性原子量子计算铺平道路。

同行评价(审稿人摘录)

“This is a nice piece of work providing a new way to build neutral atom quantum computers. I believe this work has important and direct contributions to the quantum computing community. It also impacts widely to the study of quantum simulation, light-matter interaction, and quantum information sciences. ”

“这是一项出色的工作,为构建中性原子量子计算机提供了新途径。我认为该研究对量子计算领域具有重要而直接的贡献,同时也将对量子模拟、光–物质相互作用以及量子信息科学的研究产生广泛影响。”

该研究工作得到了科技部、国家自然科学基金委、中国科学院、湖北省等支持。