C114讯 5月13日消息(九九)eSIM技术作为电信卡技术的重要演进方向,已在全球多个国家商用落地,并形成较为完善的产业生态环境。然而,eSIM技术及其商业应用在标准化、数据安全等方面仍然面临新挑战。在确保可用性和安全性前提下,最大程度发挥eSIM卡优势,已成为各国政府、运营商、卡商、芯片商、终端厂商等产业链各方共同关注的问题。

为推动我国eSIM产业规范化、高质量发展,中国信通院泰尔终端实验室日前发布《eSIM产业热点问题研究报告(2025年)》(以下简称“报告”)。报告深入研究当前eSIM发展过程中的技术热点和产业热点,明确这些热点问题对eSIM产业的挑战与影响,指出我国eSIM产业发展面临的机遇与挑战,并对我国eSIM未来的发展进行展望。

报告显示,2023年全球eSIM芯片出货量达4.46亿,涵盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、车载等产品。GSMAIntelligence预测,2025年底全球将约有10亿eSIM智能手机连接,2030年将增长至69亿,占智能手机连接总数四分之三;在物联网领域,预计2026年全球使用eSIM技术的物联网连接数量将从2023年的2200万增至1.95亿。

据中商产业研究院统计数据,截至2023年底,国内eSIM技术累计用户数达362万户,其中,eSIM手表用户332万户,占比约90%。2023年全国eSIM技术的年度新增用户数达143万户。2024年第二季度,我国腕表类智能可穿戴eSIM设备出货量达100万台,是全球第二大应用市场(美国为190万台),其中83.3%为智能手表,16.7%为基础手表。

报告提到,在全球eSIM产业链中,美国和欧洲企业凭借芯片制造、安全认证、产品设计等优势,占据重要市场份额。恩智浦、意法半导体、英飞凌等芯片商提供多款高性能、高安全性的eSIM芯片解决方案,用于电子消费和物联网设备。

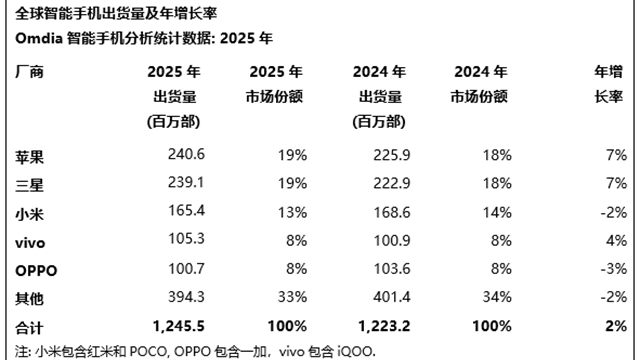

当前,我国eSIM产业链各环节形成完整产业布局,涵盖芯片设计制造、模组研发、平台服务、终端设备和基础电信运营商等主要领域。芯片设计制造环节,紫光同芯、华大微电子等国内企业具备较强技术实力,产品广泛应用于全球消费电子和物联网设备。模组研发环节,武汉天喻等国内企业推出符合国际规范的eSIM模组及连接管理平台,为eSIM设备提供全生命周期管理。平台服务环节,东信和平、北京华弘等企业的eSIM物联网管理平台为全球多家运营商和设备制造商提供服务。终端设备环节,华为、小米、荣耀、OPPO、vivo等国内企业推出多款支持eSIM的智能设备,在全球广泛使用。基础电信运营商环节,中国联通、中国移动、中国电信均开通了eSIM业务,并与设备厂商合作,不断探索和推动eSIM技术创新与应用。

报告指出,在新型工业化、网络强国等国家重要战略共同驱动下,我国eSIM电信卡产业发展迎来新机遇,eSIM技术正从“可穿戴设备专属技术”向“全域数字基座”转型。未来,eSIM将与AI、5G RedCap等技术充分结合,降低传感器、可穿戴设备功耗,并满足行业应用毫秒级网络连接时延需求。在智能制造领域,eSIM将与5G专网结合,支持工业机器人实时数据回传,提升生产线自动化率。