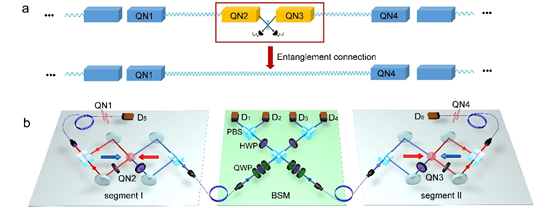

近日,清华大学交叉信息研究院段路明研究组在量子信息领域取得重要进展,首次在实验中实现了量子中继协议中的两个中继模块间的高效纠缠连接,成功展示了量子中继模块连接效率的规模化提升,是实现实用化的量子中继器的一个关键步骤。

图片来源:清华大学

作为量子中继协议中关键的步骤,即如何将小规模的中继模块通过量子存储器的存储,与邻近的中继模块高效的连接成为一个更大的中继模块从而扩大量子纠缠在空间中的分布,因为实验技术方面存在的困难,一直尚未实现。

在此项工作中,研究人员通过将超低温铷原子气体囚禁在一维光晶格中,通过光学泵浦将原子制备在对磁场变化不敏感的钟态,并且精确调控施加在原子所在位置的磁场,成功将冷原子量子中继的相干时间提升至数十毫秒量级并能保证读取的量子态具有很高的保真度。

此外,结合实时反馈的高速控制系统,通过将先产生量子纠缠的中继模块存储至相邻中继模块也产生量子纠缠之时,实现了相邻两个量子中继模块内部的量子纠缠的异步制备。最后在两个模块之间通过纠缠交换,实现量子中继模块的高效纠缠连接。

通过这种方式进行纠缠连接,其连接效率线性正比于单个模块内部纠缠制备所需要的时间。 当未来量子中继模块从两个扩展到N个时,这种效率提升对应了量子中继器对直接传输量子通讯在量子纠缠分发效率上的指数级提升。

因此该工作通过使用量子存储,首次实现了不同量子中继模块的按需式纠缠连接,且连接效率得以规模化提升,展现了量子中继器对长程量子通信的核心加速能力。

据介绍,该成果的研究论文《量子中继模块纠缠连接的实验实现》刊发于国际学术期刊《自然·光子学》(Nature Photonics)。同时,该项目得到了国家重点研发计划、北京量子信息科学研究院、教育部量子信息前沿科学中心、清华大学科研启动项目、清华大学水木学者计划和博士后国际交流计划引进项目的资助与支持。