当人们日渐习惯无区别地对待任何一块电子屏幕,无论背后联接的是电视、电脑或手机,这意味着传统电视受众迟早将转变为视频用户,成为推动三网融合不可抗拒的内在动力,实现从电视技术、电视内容到电视市场的全面拓展和深刻变革。本文多角度探讨了视频用户的内涵及其对电视业的深刻影响,它促使着传统电视向视频媒体进行全面转换。电视机构的最佳策略是在三网融合背景下的双向适应过程中不断创造机会,因地制宜地理解并应用“免费使用”和“用户中心”两大基本原则。

一、视频用户:电视产业的新支点

从特征上讲,传统电视受众与视频用户的区别在于:

第一,传统电视受众的视觉逻辑是单向的,被动的,缺乏视频语言使用权,而视频用户的视觉逻辑是双向的,主动的,具有视频语言使用权;

第二,传统电视受众是电视内容产品的单纯消费者,而视频用户在很大程度上模糊了视频内容生产者和消费者之间的明确界线,从而要求重新界定电视的内涵和产业边界。

重新界定,并不意味着非此即彼的取代或颠覆。事实上,“取代”、“颠覆”一类的词汇,对于任何一种变化发展中的媒体来说,向来都不是一个可靠的描述或判断。无论是网络还是手机,始终都不曾是电视的竞争者,因为电视的本义是“远距离的视频信息传播”。谷歌为什么要用三维立体的视频方式来运行“谷歌地球”,因为视频语言天然具有超越文字和文化壁垒的优势,从而有效地节约信息交流的时间成本。

从这个角度上讲,网络和手机一直都是最忠实而且充满智慧的视频传播者,是新的电视家庭成员。正是它们,使电视得以从家庭空间兼顾到工作空间,将年轻用户融合于传统受众,用更为庞大的视频用户群体成就出另一个电视产业的新支点。而这一庞大的视频用户,正在做着两件非同凡响的事情:

第一,深度普及视频语言;

第二,催化社会各阶层之间的交叉融合。

所谓深度普及视频语言,是指将视频图像的使用权和传播权从专业群体扩散到普通民众,也就是视频用户,从而极大地拓展了电视的社会化范畴,使得视频图像得以跻身为一种与文字并驾齐驱的语言,进入到人们社会生活的方方面面,并在双向传播模式下,以相对较快的速度,大规模地创造和积累出丰富的视频语言词汇、视频语法以及特殊的视频交流语境。比如:不断扩容的“表情符号”和“网络流行短片”。这一过程让更多的人得以加入到社会化的信息交流过程之中。比如:有语言障碍的人或文字表达能力有限的人,视频语言成为他们新的现实选择。

事实上,对于所有人来说,不管是否乐意,视频语言都一视同仁地在很大程度上解除人们对文字的过度依赖,减缩了大量源于文字能力差异的社会资源闲置、利益冲突或矛盾。比如:PPT的普及就使得大量不善言辞的科学家不再局限于实验室和专业词汇,在象牙塔之外被普通民众所理解和接受。专门以视频来传播创新思维的TED网站,就是一个杰出的典型代表。站在这个论点上回过头去看,或许我们每个人都应该向传统电视说一声谢谢,因为它是现代社会视频语言的重要启蒙者。

由此,笔者认为庞大的视频用户正在做的另一个非同凡响的事,就是催化了现代社会各阶层之间的交叉融合。从语言学和社会学的角度来分析,由于比文字信息更直观、信息冗余量更大的视频语言大范围被使用,整个社会的信息交流量和交流效率得以大幅提升,从统计学意义上必然地增加了所有社会个体的综合社会能量,包括经济能量、政治能量和文化能量,因为它们都不同程度地基于语言表达能力。然而,对于不同特质和不同利益取向的个体和群体来说,这种增量存在着较大的客观差异,从而不可避免地导致社会能量随着相应的客观增量差异,在不同社会阶层之间被持续、动态地重新分配。换句话说,是不同社会阶层之间的结构性交叉与融合。一大批由网络博客培育起来的意见中枢,以及一系列由于网络曝光而进入法律视野的贪腐案例,都是很好的例证。[2]具体到电视业,这种重新分配和结构变迁将切实地在三网融合中得以体现。

二、三网融合:在垄断中引入竞争

三网融合的根本内涵,就是在原有的寡头垄断利益格局中,合理有效地逐步引入竞争,使现有和新增的利益得以重新分配。

正如前言所述,三网融合的内在动力是大规模信息用户多元化需求的自觉融合。换句话说,信息用户要求所有的信息平台融为一体,其中就包括视频信息的网络、有线和电信传播平台。视频用户时刻在要求无差异地融合所有电子屏幕,所以笔者认为,三网融合从来都不是什么战略选择,而是大势所趋,宜早不宜迟。如果为了特定产业或部门的利益之争而延误的话,受损的将是所有的利益攸关者,其中也包括得到提前保护的特定产业或部门。正因为如此,笔者才着重从不同角度特别强调视频用户的概念,凸显它成为不同产业或部门新的共同利益基础的身份和地位。

当然,一个潜在的前提是从最通俗易懂的角度,来解析三网融合过程中的利益争执,从而化解它。其实,根本原因就是三网融合对于电视业、网络业和电信业来说,短期里在成本和收益上的具体影响存在着较大差异。

不论是中国还是境外,电视产业的市场结构相对而言垄断程度较高,电信业次之,互联网产业的垄断程度最低。这一方面是由于技术和制度的差异,另一个不可忽视的原因,是电视产业的文化属性最为鲜明,利益攸关群体更为多元化,因此受到的约束也相应最多。这样一来,传统电视业所直面的变革成本和受损风险,客观上相对最高,收益却并不明显,因为新增的视频用户大都偏好于电脑或手机,而不是传统意义上的电视。但是,换一个角度看,演变中的传统电视仍然拥有着最大的视频词汇库和视频话语权,只要有能力并想出办法保持住这一优势,不论新增的视频用户在哪里,手机上也好,电脑上也好,纵使传统电视屏幕消失,视频用户的视听偏好和消费根基都将持续受到新媒体电视的作用和影响。

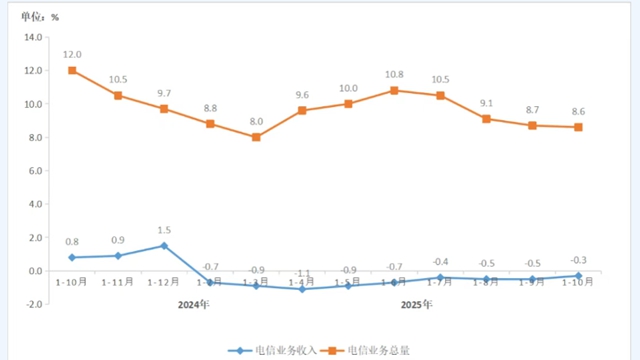

对于电信业来说,垄断是存在的,但比电视业更早、更深入地引入了竞争。此外,日益增长的视频信息沟通需求与相应的通信网络技术改造需求齐头并进,收益与成本在短期和中长期的战略视野里,看起来很不一致,短期内可能是亏损,长期则有较大的盈利潜能,却不能看得很清晰,因为三网融合的前景充满了动态博弈,最后是在竞争中交叉融合,而不是简单地合并。

竞争度最高的网络业,正在尝试构建新的垄断格局。

比如:网络搜索引擎领域里谷歌的一枝独秀。之前,微软对于操作系统软件的高度垄断,也一度成为网络行业的焦点。不过,相对较高的自由竞争度,使得网络业最早领悟“视频用户”作为共同利益基础的深刻内涵。于是,谷歌才会顶着巨额债务风险收购YouTube,苹果才会割舍技术创新情结,根据视频用户的消费偏好,着重于技术重组来提升平板电脑iPAD的功能性。它们都早早放低姿态,力求与电视内容提供商和运营商合作,以有效拓展自己的视频用户。谷歌更是主动地发展自己的“谷歌电视”。

目前,以网络业为领头羊带动三网融合,已然成为美国三网融合进程的主打风景。它们的共同策略是把视频用户当作自己人,甚至当作内部人,无论目标是指向垄断还是竞争。比如:微软、谷歌、苹果等,都会在新的应用软件设计过程中,召集和吸引大量用户,尤其是与视频相关的软件,让他们积少成多地贡献自己的视听偏好和价值倾向,实践着“用户中心”策略。因为融合中的用户需求,自觉地要求打破垄断,至少要收缩垄断范围或减少垄断程度。如果忽略这种需求,进行中的跨阶层交融和经济文化全球化趋势,将以非理性的零和博弈方式,牵引这种需要,激发大规模的社会混乱或国际利益冲突。具有网络暴力特征的“人肉搜索”,以及2010年初Google与中国政府之间的摩擦,均可视为某种混乱或冲突前期征兆。

不过,肩负着文化事业与产业、兼容着单向与双向传播的电视业,在实践“用户中心”的过程中,也须有着与网络和电信业不一样的实务思路。