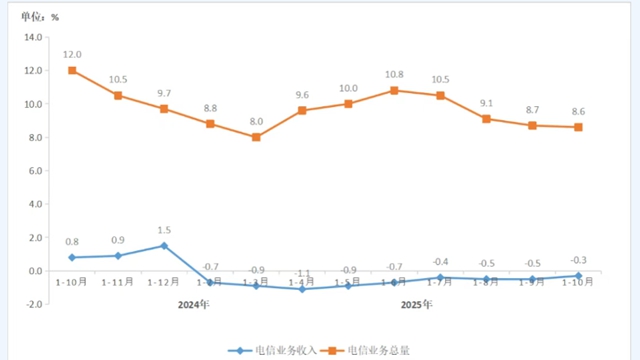

近年来,垃圾短信泛滥的情况愈演愈烈,几乎每个手机用户都受到过垃圾短信的侵扰。根据国家12321网络不良与垃圾信息举报受理中心《2009年第一次手机短信息状况调查报告》的数据,自2008年4月到2009年7月,举报受理中心共收到各类举报172.6万起,不良垃圾短信息占135.4万起,占举报总量的78.46%,手机用户平均每周收到的垃圾短信息为8.9条,与2007年和2008年调查的12.44条和10.42条相比,垃圾短信的数量得到了控制,呈逐年减少的趋势,但问题仍然很严重。

为此,笔者尝试着结合在通信行业工作的实际,从社会学的视角,通过对垃圾短信这一社会现象的研究,为治理垃圾短信问题提供理论、方法和对策,对社会规范的建立、构建和谐社会环境有着很好的社会效应和现实意义。

到底什么是垃圾短信?

从手机用户的大量投诉中,从身边的具体事例中,我们切身感受到侵害用户利益的垃圾短信已经满天飞。目前垃圾短信在法律层面的界定在我国尚属空白,部分部门规章将其笼统表述为含有违法有害、虚假诱骗、低级庸俗、垃圾广告等内容的短信息,但具体分类与范围既不规范也不统一。笔者认为,《中国互联网协会短信息服务规范》和《中国互联网协会反垃圾短信息自律公约》中的界定相对权威,可将其分为两大类:

广告类垃圾短信息

根据《中国互联网协会短信息服务规范》第四条和《中国互联网协会反垃圾短信息自律公约》第二条,指未经用户同意向用户发送的用户不愿意收到的短信息或用户不能根据自己的意愿拒绝接收的短信息,主要包含未经用户同意向用户发送的商业类、广告类等短信息以及其他违反行业自律性规范的短信息。

违法和不良类短信息

根据《中国互联网协会短信息服务规范》第五条和《中国互联网协会反垃圾短信息自律公约》第三条,违法和不良短信息是指违反国家有关法律法规的、低级恶俗的短信息。

根据2009年第二次调查报告,经抽取有效问卷5436份统计分析显示,广告类垃圾短信中主要内容依然是零售业推销类、房地产推销类和旅游交通业推销类。与2009年第一次调查相比,零售业推销类超过房地产推销类,成为数量最多的垃圾短信。另外,房地产推销类仍是用户最反感的垃圾短信;违法和不良类短信中主要内容是欺诈类、违法出售票据证件类和出售违禁品、反动政治谣言类比例最高。与2009 年第一次调查相比,反动谣言类有所上升。另外,欺诈类仍是用户最反感的垃圾短信。

垃圾短信从何而来?

垃圾短信泛滥已引起社会广泛关注,这毋庸置疑。但如何看待这种社会现象呢?社会学的奠基者、西方社会学古典大师、法国社会学家埃米尔?迪尔凯姆指出,社会学的研究对象是社会事实(或社会现象)。他在《社会学方法的准则》中进一步指出:“当我们试图解释一种社会现象时,必须分别研究产生该现象的原因和它所具有的功能。”从社会学的角度看,一种社会现象的出现也必有其生存的土壤以及形成的原因,垃圾短信也不例外。

短信的特点是垃圾短信滋生的适宜土壤

手机短信带来了通信的便利,这种便利正被人滥用,而且也正是短信自身的特点使它成为垃圾短信发送者的选择目标。信息技术带来的新型媒体的特点和监管缺陷,也使得手机短信很容易成为各类垃圾信息的载体。

传播和阅读的特点。一是传播快捷、面广和价格低廉;二是阅读的全时性和强迫性。这两个特点使其比传统媒体更有优势,而现行法律法规在手机广告的发布、监管方面明显滞后,刚性法律的缺失使得对垃圾短信传播行为的约束过多依赖于发送者的道德自律。再加上一些垃圾广告发送者利用群发端口或群发设备成批量自动发出,传播和发送效率极高。

沟通的隐藏特点。在正常的人际交往中,每个人都有社会赋予自己的角色,人们言语和行为都会遵循角色指定的模式进行。一旦处于身份隐匿状态,角色参与意识淡化,个体原本被社会压制的个性和欲望就往往倾向于不加约束和不负责任,再加上内容的无法审核,从而诱发了垃圾短信的高频发。

通信个人化的特点。一是信息的个人化及隐私性。通信自由和个人隐私的保护,使得有关部门对垃圾短信的约束投鼠忌器;二是出于对熟人的信任而相互转发,使得谣言等垃圾短信得以快速传播。

变化和变异的特点。一是在不同时期,垃圾短信的内容会随社会现象的变化而变化,如现在经济复苏好转了,银行卡诈骗和假发票类的垃圾短信也明显增多;二是垃圾短信发送者往往采用在字间插入符号等“变异”手段,应付过滤、封堵等技术手段的实施,很容易逃避对垃圾短信的清理。

社会失范是垃圾短信产生的社会原因

失范这一概念最早是由迪尔凯姆提出来的。他认为,现代社会中社会分工的发展快于这种分工所要求的道德基础,导致整个社会缺乏一种合理、有效的价值体系,在私欲不断膨胀的个体和自我利益的驱使下,所出现的“行为偏差、混乱无序”就是“失范”状态。社会学家默顿修正了迪尔凯姆的假设,他将失范的含义由“无规范”更改为“规范冲突”。

手机短信出现在我国转型加速期,社会正发生着全面而深刻的变化,国际环境的渗透、社会结构的变迁、体制的转轨、社会阶层的分化、文化和价值观念日益多样化,强烈冲击了中国传统的价值观念和意识形态,削弱了社会主义意识形态维持社会的凝聚力。人们可以从日常生活中感受到,现在社会秩序变得不稳定了,社会规则受到了前所未有的挑战和冲击,无视规则、曲解规则甚至自立规则屡见不鲜。社会规范的失调导致 “短信失范”,表现在短信传播就像是脱缰的野马呈泛滥之势。具体有以下几方面表现:

权威失范。改革开放以来,人们的思想观念发生了深刻变化。一方面,从对传统经典的顶礼膜拜到批判地继承,冲击了“个人崇拜”的封建思想和旧的传统,法理权威得到了相应加强;另一方面,在法律不健全的现状下,新的权威还不具有有效的约束力和影响力,出现了一定程度的权威失范。表现在无法可依、执法不严,“上有政策,下有对策”,甚至以身试法等问题。垃圾短信的出现在很大程度上是权威失范的表现之一。在短信管理上虽然出台了相关部门规章,但作为对电信运营商、内容提供商的监管还停留在2000年出台的《中华人民共和国电信条例》,涉及对信息内容的约束很少,也不具体,而国家在对新型媒体广告的发布上也没相应的法律条款,对出卖个人信息的贩子更是没有处罚的依据。

角色失范。短信扮演着新型媒体的角色已是不争的事实,这里又有谁在决定继续或中止信息的传递呢?传统媒介在传播者与受众之间存在对信息进行过滤和加工的“把关人”,而在信息社会时代中,网络提供了一个没有人把关的无限自由的信息平台,传统媒介的 “把关”功能几近消失。在垃圾短信传播中,从短信制造的“枪手”或商家到泄露手机用户个人信息者、短信群发公司、广告商、内容提供商再到电信运营商,或是角色定位模糊或是角色规范缺失,正是这些信息发布“把关人”的失范,对社会伦理、公共道德的引导和不良信息的过滤自然无从谈起。作为短信平台的管理者 电信运营商不但没有把关的,而且自己也制造垃圾信息,成为最大的获利者。作为短信广告传播重要一环 广告群发公司明知道垃圾短信会给人们造成不便的情况下仍然海量发出,违背商业伦理,侵害用户的通信权和隐私权,甚至把个人信息当作商品买卖,为了私利而将垃圾短信统统抛给了用户。

道德失范。迪尔凯姆认为失范是对道德的一种否定,失范的出现可以说是一种道德失范的表现。随着现代化进程的发展,社会变迁的加速,传统的道德规范受到了强烈冲击,而新的道德观点和行为规范尚未形成,不具备有对社会成员的约束力,导致社会道德出现了某种混乱与无序。在这一特定的转型时期,道德和道德教育正经历着前所未有的困惑和价值失落,道德规范约束力的失去或弱化,相当一部分具有道德责任能力的社会成员,在社会活动中不遵守本该遵守的道德准则,丢失了起码的道德良心。主要表现在一部分国民的道德水准正在下降,社会行为趋于功利化和非道德化,社会上的坑蒙拐骗、色情赌博等丑恶现象借助这个手机短信平台肆意制造垃圾短信,来获取自己的经济利益,漠视社会的规则与手机用户的利益。

文化失范。文化失范是导致垃圾短信这种偏差行为产生的原因之一。由于新旧体制的交叉,传统文化理念和价值观不断受到冲击,新的价值体系尚未完全确立,文化制度上的不完善,必然会带来一些“文化污染”,不可避免地会产生社会文化失范现象。西方外来文化的大举涌入与传统文化的举步维艰、大众文化的随波逐流与主流文化的削弱淡化,在社会意识上表现为大众精神低落,颓废情绪蔓延,漠视理想和未来,使人们对公共秩序丧失信心,瓦解人们行为的自律力,极易导致社会失范和越轨行为的产生。社会文化的失范也必然给短信文化造成影响和冲击,如大量庸俗、低俗、无聊短信的泛滥,缺乏深邃厚实的文化内涵,注重感官的刺激,张扬不健康的个性,破坏了文化的高雅性和严肃性,它的传播实际上是一种高科技的文化污染。

趋利动机是垃圾短信泛滥的社会心理因素

从社会学的视角,透过漫天传播的短信广告,我们的眼光将聚集在“理性”和“感性”上。从短信广告利益链上获利者的热衷和用户的无奈中,透析出利益驱动是垃圾短信泛滥的重要因素。

手机作为新媒体,商业广告占了垃圾短信的大部分,形成一个庞大的产业链,包括商家、个人信息贩子、内容服务商、短信群发公司、电信运营商以及短信群发设备研制销售者。他们都从垃圾短信传播中获取了巨大的利益。在垃圾广告的传播中,我们看到的是电信运营商、短信群发公司和商家理性的利益追求、理性的产业运作、理性的价值链共谋等,在这里国家的文化传统、社会的意识形态、组织的秩序状态甚至个体在社会网络中的地位与社会关系都被扭曲和掩饰了。如果从社会学家布迪厄的场域理论视角来看,电信运营商、短信群发公司与商家已经用理性利益追求这根高度集中的线索,为手机用户构建了一个巨大的信息场域。在这个场域中,无论个人处于什么样的社会地位和社会阶层,也无论他身受什么样的文化影响与社会时尚限制,都会通过手机这个“社会网络”来“感受”短信广告的侵扰。因此,垃圾短信是利益理性选择的结果,而用户只能是感性的无奈。用户除了对每天被迫接收各类垃圾短信表示无奈和不满外,还透露出对个人信息被随意传播的集体恐慌。

信息技术发展带来的管理真空和控制失灵

科学技术一方面直接影响到社会经济、政治、观念和生活方式的变化,另一方面促使现代社会变迁日益加速。作为新事物的信息社会,产生了很多传统社会中不曾存在过的新现象,出现了传统社会规范不能覆盖的领域,从而导致针对信息社会新问题的规范缺失,这就是社会学上的“规范真空”和“控制失灵”。一方面,手机短信是科学技术的产物,信息网络产生了全新的社会存在方式,而信息的传播和控制,带来了国家信息安全及个人隐私安全的问题;另一方面,社会规范的建立却不能与技术的这种极速扩张同步。同样,道德规范的确立也是滞后的,并且其“社会同意”的性质决定了这种合意的确立过程常常是缓慢的。此外,信息技术的发展,人人既是信息的传播者又是接收者,极易造成垃圾短信的传播。用网络时代一句经典的话说“当真理还在穿鞋的时候,谣言已经走遍了世界”,客观上增加了监管的难度。

综上所述,手机短信恰逢出现在中国社会处于转型时期,社会转型带来的许多社会问题在短信这个社会的“晴雨表”上反映出来,短信特点、社会失范、利益趋动以及信息技术带来的新问题等造成了垃圾短信的泛滥。

垃圾短信危害不浅

说到社会问题,人们脑海中可能会很快闪出几个答案,如社会治安、诈骗犯罪、淫秽色情、个人隐私泄露、青少年身心健康等,但很少有人将这些与手机短信联系上。垃圾短信泛滥成为一大社会公害的同时,也造成了严重的社会后果,它对社会造成的影响是全方位的,不仅污染了文化环境,也污染了社会环境,尤其以滋长犯罪最为严重;并且这种手机“牛皮癣”久治不愈的状态,其本身也已经形成新的社会问题。下面结合收集的部分短信,具体阐述垃圾短信及泛滥的社会危害。

影响社会稳定

我国正处于体制转轨、社会转型、利益调整时期,近年来群体性事件时有发生。违法不良短信的传播起到推波助澜的作用,扩大了事态,甚被别有用心的人利用,影响到了国家安全和社会稳定。

传播反动信息,破坏社会稳定。据调查,最近反动及不良短信呈现向制造传播谣言、破坏社会安定等方向蔓延的趋势。如邪教、藏独、疆独寻衅闹事,短信起着联络和滋事的作用。

传播煽动信息,引发群体事件。在一些群体性事件中,手机短信等起到了利益聚集、行动联络、事态发酵甚至谣言传播的作用。

造谣诋毁他人,引发干群关系紧张。如四川巴中市通江县某乡干部因不满一名县领导作风,向多位干部群众发短信借以冷嘲热讽,结果因“侮辱罪”被行政拘留5日,并被处以全县通报,留党察看两年。

传播无聊谣言,造成社会恐慌。如据《扬子晚报》2010年2月22日报道,由于听信地震短信,从而引发民众恐慌,导致山西太原等地百万群众走上街头“躲避地震”。

冲击社会诚信

调查显示,垃圾短信中欺诈短信比例最大,以骗人钱财为主,使人防不胜防;并且坑蒙拐骗样样沾边,严重危害社会诚信。这类短信大致有三种:坑蒙拐骗短信,如诱人汇款、假冒银联催款甚至还有假冒慈善机构募捐等;代开发票、刻章办证等不良违法信息;带有陷阱含病毒链接的短信或淫秽彩信,如果按照短信息里的网址打开页面,就会被安装木马等病毒,威胁到手机使用安全。

污染社会风气

许多手机用户经常收到与自己毫无相干的消息,这些信息不定时间,逢空就钻,常常是深更半夜突然响起,不仅影响了他人的休息,而且严重腐蚀了和谐社会的风气,干扰了社会治安秩序。还有触犯法律的垃圾短信,对社会的治安和人们的安全感造成了很大的威胁。这主要有三类:传播色情低俗信息;传播不正之风信息,例如犯罪分子掌握父母望子成龙和对在外求学子女的担忧心理,实施短信诈骗且成功率很高;滋长犯罪信息,不少手机出现过代办证件、经营黑车、防身武器、迷药、赌具等这样的垃圾短信,对社会治安和人们的生命财产造成了很大的威胁。

消解社会伦理道德

短信广告公司不但制造垃圾短信扰民,更为可怕的是他们掌握了大量的企业和个人信息。手机用户的个人隐私权得不到保障,从而造成大量的垃圾短信“趁虚而入”。这些垃圾短信不仅严重侵犯个人隐私,而且很多内容也违反社会伦理道德。有下面几种类型:无聊骚扰取乐型,即发一些无聊的恶作剧词语,使发信者偷乐,使收信者厌恶;探听个人隐私型,如 宣称能监听对方电话、短信等;宣传封建迷信型,要求收信者向亲朋好友以及其他人转发,不转发或者主动删掉的话,就说收信者家里定有灾难;无孔不入广告型,目前尤其以楼市、学生辅导、贷款、商场等广告为多,还有大量电信运营商利用便利对用户的业务宣传。

危害青少年身心健康

手机在青年人中间非常普及,黄色、淫秽、恐怖、暴力、迷信短信给广大青少年带来严重的“精神污染”,网络和短信不良文化导致青少年身心受损,引发的犯罪时有发生。据《扬子晚报》报道,从福建泉州警方破获的多起手机网站淫秽色情信息案表明,青少年是手机“黄祸”的最大受害者。

此外,青少年成天发短信,号称“拇指族”,不但影响学习,而且影响身体健康。有报道说,在我国针对青年学生的“动感地带”用户群在不断增加,他们日常的联络基本上就是短信,“短信生活”让青少年由于社交的减少在情感上更加冷漠。